べべのおもいで

もう100年も生きているベアのべべは、いつも思い出している。

彼がいちばんはじめに友だちになったのはルイスという男の子だった。

ルイスが産まれた日に、彼の祖父母が彼とほぼ同じ身長のベアのべべをプレゼントした。

ルイスは肌に触れるべべの柔らかな感触がだいすきで、彼らはすぐに仲良くなった。

ひとりっこのルイスが積木遊びをしているときは、べべが傍らでいつも見守っていた。

食事のとき、ルイスはべべを背の高い椅子に座らせて、ごはんを食べさせてあげた。

眠るときも、出かけるときもいつも一緒で、ルイスはベベがそばにいると、お兄さんとしてべべを守るような気持ちになって、自分が誇らしくなった。べべがそばで見ていると思うと、勇気がでた。

べべも、そんな優しいルイスが大好きだった。

ルイスが小学校にいく初めての日、「お人形は置いていきなさい」とお母さんに言われたルイスは泣いた。

べべはルイスと一緒に学校にいけると思っていたので、とてもがっかりした。

けれど、ルイスは学校から帰ると、隣の席のサラの話や先生の話、授業で教わったことをベベに話してきかせてくれたので、ベベはすっかり学校に行っているような気持ちになった。

今まで夢のなかには、ルイスとお父さんとお母さんしか出てこなかったのが、たくさんの男の子や女の子と授業を受けたり、運動をする夢を見るようになった。

誕生日会では、みんなと同じテーブルに座らせてもらった。

ルイスは社交的な性格で、歳を重ねるうちにおうちにいる時間が少なくなった。

けれど、べべは変わらずルイスの部屋にいて、彼のことを誰よりも知っていた。

ルイスは友だちがとても多かったけれど、彼らが知らないことをべべはたくさん知っていた。

彼は悲しいことがあると涙が止まらない泣き虫だっていうこと、なにより雷が怖いこと、小学生の頃から日記を毎日つけていること、自分の間違えに気がつくと、きちんと謝ることができること。

彼の弱さも強さも、すべてをべべは知っていた。

彼のおなかのなかには、ルイスの思い出がいっぱい詰まっていた。

やがて、ルイスが結婚をして、子供が生まれると、今度はルイスの子どものユーリのそばに、べべはいつもいた。

ユーリはたくさんのお人形に囲まれていたけれど、新品のお人形より古びたべべが1番のお気に入りで、いつも一緒に連れて歩いた。

べべはユーリのなかに、ルイスの幼い頃の思い出を重ねた。

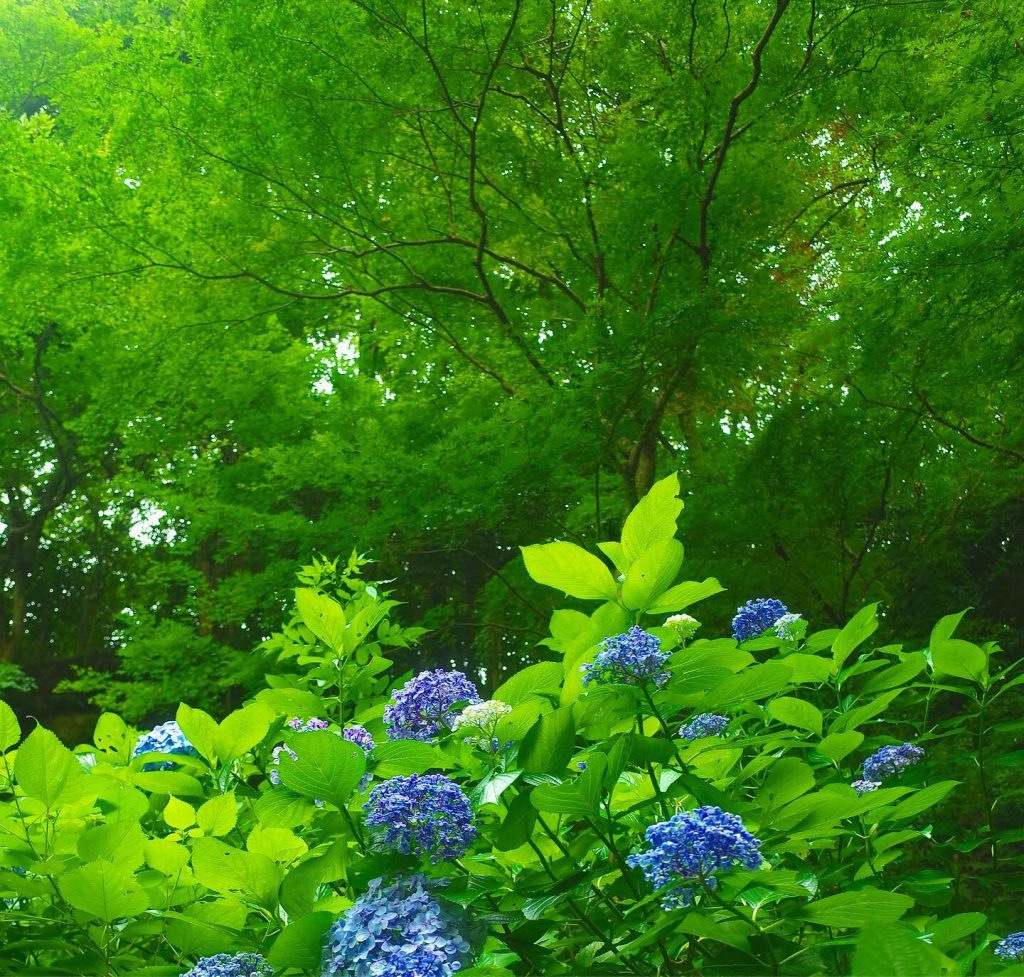

あるとき、ユーリとべべは右手と左手を仲良くつなぎながら、近所の森まで冒険に出かけた。ユーリは勇気ある探検家で、藪のなかへ、湖の向こうへ、まだ見ぬ地へと道なき道を進んだ。蜘蛛の巣をくぐって、草をかき分け進むうちに、いつのまにか太陽は傾き始めた。

ユーリが辺りの薄暗さに気がついたときには、灯りのない森はすこし霧がでて、帰り道がまったくわからなくなっていた。

ユーリはさっきまでの勇敢な気持ちが急に萎れて、ベベをぎゅーっと抱きしめた。

べべは「だいじょうぶだよ」と心のなかで呟いた。

べべはもちろん喋ることはできないんだけれど、心のなかでいつもルイスに話しかけていた。

ルイスはべべの心の声は聞こえないはずだけど、いつもべべの気持ちに気づいてくれている、とべべは信じていた。

だから心のなかでルイスに助けを求めた。

べべはテレパシーが使えるって思っていたんだね。

それで、べべはユーリをしっかり抱きながら、ルイスに「たすけにきて」と念じ続けた。

懐中電灯で道を照らしながら森を進み、泣き疲れて眠るユーリとベベをみつけた時、ルイスは心の底から安堵した。

この森は、ルイスが幼い頃に何度も探検してどんな小道も知り尽くした場所だったけれど、悪い想像が膨らむのを何度も何度もかき消し、そのなかで懐かしい誰かの声が聞こえた気がした。

それはいつかの遠い記憶のなか、忘れかけていたような声だった。

ユーリの手足には小さな切り傷がいくつもあり、顔には泥がついていた。けれど大きな怪我はなく、ルイスは安心した。

そしてべべの左手を必死で掴んでいたのか、べべの左手はもう肩から取れ落ちそうになっていた。

ルイスがユーリをおぶり、ユーリがべべを抱っこした帰り道、べべは大きなお月様を見上げながら、人間の家族になるってこんな感じなのかなと思った。

家に到着すると、ユーリは自分の傷より先に、べべの左手を刺繍糸で縫い付けた。初めてだから上手にできないけれど、心のなかで「ごめんね」って何度も言う声が、ベベにはちゃんと聞こえた。

彼のおなかのなかには、ユーリの思い出がいっぱい詰まっていた。

それから、べべは手から手へと渡り、そのたびに思い出をおなかに詰め込んだ。

べべのおなかのなかには、何度思い出しても色鮮やかでおいしいキャンディみたいな記憶が詰まっている。

だから、退屈することなんてない。

左手の刺繍糸も、聞こえにくい右耳も、もう柔らかくはない毛も、みんなあの子たちと一緒にいた証なんだ。